このホームページを一緒に作ってくれるCURIOUSのみなさんから、こんな部屋をいただいた。

「なにをかいてもいい」って言われ、「ホントにいいの!」ってもう一度聞いたら、

「もちろん!」と嬉しいお言葉。

とんでもないことを書くかもしれないけれど、ぜひお友達を誘って遊びに来てくださいね。

2017/10/27

Vol.420「ほのかなのぞみを送るのは・・・」

賢治さんのみた山の紅葉を見ようと東北をまわった。

突き抜ける青空には恵まれなかったけれど、雲の降りてくる山々は柔らかく深かった。

細かな雨に打たれながら林を歩いていくと、

黄葉から朽ち葉へと変わっていく暗がりの中に確かに燃えている紅い葉がある。

その火に触れようと手をのばすと、遠い記憶のようにふっと消える。

たよりない気持ちになり、あたりを見まわすと葉々は音もなく地面に落ち続けているのである。

賢治さんの詩が頭の中に浮かんでくる。

たよりになるのは

くらかけつづきの雪ばかり

野はらもはやしも

ぽしゃぽしゃしたりくすんだりして

すこしもあてにならないので

ほんたうにそんな酵母(かうぼ)のふうの

朧(おぼ)ろなふぶきですけれども

ほのかなのぞみを送るのは

くらかけ山の雪ばかり

宮沢賢治/「くらかけの雪」

確かに私の暮らしもぽしゃぽしゃくすんで、少しもあてにならないので、

私のほのかなのぞみを送る先は・・・・見えない。

私が送れるものはなんだろう?

その答えも見えてこない。

静かな雨に震えていると、林の奥にまた赤い火がともる。

見たことのある赤、紅、紫、黄

それは確かに見たことのある、フェースの仲間たちからほとばしり出る一瞬の火色なのだ。

それで、私はその一葉をつかみたかったのだ。

そう思うと、胸うちにぬくもりが生まれた。

私はまた手をのばす。

私がほのかなのぞみを送るのは、のばした指先の、その向こうにしかないのだ。

そういえば、盛岡の光原社で会った賢治さんの身体にも赤い火が燃えていた。

2017/10/20

Vol.419「ひふみよいむなや・・・」

つきてみよ ひふみよいむなや ここのとを

とをとおさめて またはじまるを (良寛)

秋になり、仲間たちとの遊びの日々が続いている。

先日は、雨さむの午後にもかかわらず、気持ちの良いアートの時間を持った。

普段は会議室に使われている部屋に白髪の目立つ男女の仲間たちが集まり、それぞれの絵を描いた。

A氏は1時間もずっと独語をしながらクレパスで列車を描いている。一本の線だけで描かれたそれは、歪みあいながら絶妙のバランスを保ち、ゆっくり空に向かって上昇している。それは、賢治の銀河鉄道につながっているのだろうか?深く澄んだ夜空を行く客車には誰が乗っているのだろう?

B氏は得意の文字を書かないで、ひたすら富士山を描いている。描くたびに「ほら、ほら」腕を引いて、つぶれ山型のプリンのような富士山を見せようとするのである。

からし色の富士、抹茶色の富士、干し柿色の富士・・・・紙には微妙な秋色の富士プリンが並んでいる。

「うまそうな富士だねえ、いろんな富士が散歩してるよ!」

そう言うと、なんどもうなずき、初老の顔に柔らかな微笑みが広がるのである。

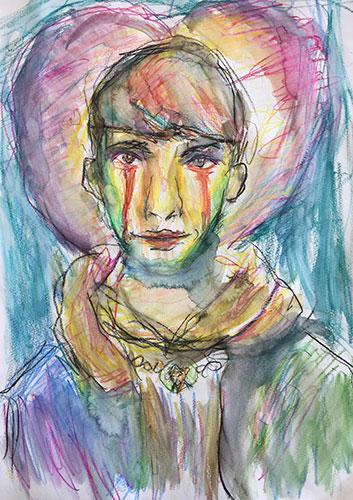

C嬢は少し腰の曲がり始めた身体を前傾にしたまま、何色ものクレパスでなぐり描きを続けている。時々、腰を伸ばしふうと息をつく。静かで穏やかな音が小さな口元から漏れる。その口から洩れる言葉をボクは聞いたことがない。

線は重なり、絡み合い、にじみあいながら、複雑に織り上げられた帯のような色になっていく。彼女の作り出す色は思い出色のように美しい。過ぎ去った人生、季節、思い出・・・海辺の雨のように色が重ねられていく。これから色づいていく遠くの山々も彼女と同じ色に彩られていくだろう。

しばらくすると元気のいい小さな仲間たちが現れる。就学前の子どもたちが走り出す。声が飛び交う。

「さあ、やろう!遊び、開始!」

声をかけ合い、床に敷いた紙の周りに集まる。

紙の上に使い古したクレパスをばらまく。

クレパスが転がる。

紙の上にクレパスの歓声のような音が広がっていく。

それに小さな仲間たちが反応する。

両手でクレパスを転がし始める。

GO/GO/GO/ROGOROGO/ROOROO

手とクレパスと紙が歌を歌い始める。

子どもたちに混じって、初老の大人たちも転がし始める。

いち・に・いち・に・・・、誰かの口から出た言葉が、いつのまにか手を動かしている。

もちろん、最高齢のボクも同じように手を動かし仲間たちやクレパスや紙と遊んでいる。

いちにいちにいちに…そんな風にみんなと混じりあっていく。

紙の上には、糸くずのような色や線が広がっていく。

ああ、尽きるときのない 遊びの日々よ。

2017/10/13

Vol.418「想い、あふれる」

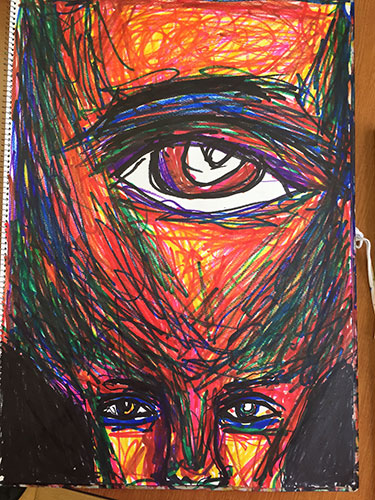

この夏からフェースに絵を描きに来るようになった登さん、9月から長期の検査入院のためにしばらく顔を出せなかった彼が久しぶりにお父さんと一緒に元気そうな顔を見せてくれた。

「もう、検査は終わったの?」

「いえ、まだです。でも土日は検査がないから、絵を描きに行ってもいいというので来ました」

汗を描きながら、筋萎縮の始まった手で大きな画袋からスケッチブックを取り出し、家に帰ったときに描いたという絵を見せてくれた。

GAA・AN!である。

心を打たれた。

そこに描かれていたのは、マッキーで描かれた目である。

画面下方にまっすぐ前を見ている若者の顔が描かれ、額からは上方に向かって大きく膨らむ嚢胞上の拡がりがあり、そこに印象的な目が大きく描かれている。

その目は若者の目というよりも、若者の想念のようなものをまっすぐボクに伝えている。

その力に一瞬たじろぐ。

あふれてくるものをあるがままに描いた生々しさがボクをたじろがせるのだ。

「すごいなあ、何を描こうとしたの?」

「いやあ、分からないです。描いているうちにこうなりました。」

それだけの会話でボクは了解する。

言葉にはできないものが彼の身体からあふれ、不随運動で身体を捻じ曲げながら、マッキーを持つ指先からほとばしり出た、そのあふれたものの痕跡がここにあるんだということを。

まだボクは彼のことをよく知らないけれど、25歳の時にジストニアと疑われる病に襲われ、それでも筋萎縮や不随運動と戦いながら30歳になる今日まで絵を描き続けてきた彼の精神のようなものは、彼の絵から推察できる。

幾冊ものスケッチブックに描かれた絵には、血を流す目や赤い舌をたらした人物像など奇矯なものが数多く描かれている。

そこにあるのは荒野に穿たれた道のような精神性だ。

何かを求めて、彼は石ころや茨で足や指先を傷つけながら自分の道を歩いているんだろうという敬虔な想いにとらわれる。

なぜかボクは、彼の絵を何年も読了できないでいる小説「ドン・キホーテ」と重ね合わせてしまう。それは道化者として流布されているラ・マンチャの騎士の姿ではなく、苦悩者としての姿だ。

なぜ、登さんの絵が、そんな風にドン・キホーテを呼び寄せるのかは分からない。

熱い風、目を焦がす強い光線、渇き・・・そんなものが彼の絵からは透けてくる。

2017/10/06

Vol.417「シンクロするギャラリー」

秋の気配が濃くなった9月の終わり、

シンクロの会の仲間たちとちょっと面白いギャラリーに行った。

シンクロの会というのは正式には「シンクロニシティの会」という妙に硬い名前で、シンクロニシティっていうのは、必然性を持つはずのない事象がいろいろな場所で、同じ時間に生起したりする共時性のことを意味する。

心理学者のユングなんかが、この事象に興味を持って研究したことでも知られている。

ボクなんかは「必然の偶然」って勝手に読み替えて、新しい出会いを大切にするときに気楽に使ったりしている。

ボクらのシンクロの会は、どこの会派にも属さず一人で黙々と絵を描き続けている仲間たちの集まりで、月一回作品を喫茶店などに持ち寄り、表現の想いや作品の感想などを語りあったりしている。

みんな、表現することの恍惚と不安を抱えて孤独な日々を送っている一匹狼だから、こんな集まりが成立すること自体おかしいのだけれど、結構マメに集まっている。

なぜかっていうと、彼らの生き方のスタイルとは別に、やはり彼らが産み出した作品が互いを呼び合っているからだろうとボクは思っている。

一度、産み落とされた作品は作家を離れて自分の生を生き始めようとするから、彼らがシンクロの会にまで足を運ぶのは、作品に引きずられてのことだろう。

人間だけでなく、作品たちも同じ匂いのする仲間に引き寄せられるのである。

そんな彼らと行ったのが曳舟にある「LE PETIT PARISIEN」。

そこで本欄vol.403でも紹介した大谷都民版幻坊さんの二人展「それぞれの眼球譚」が開かれていたからだ。

狭いけれどパリの下町風の表情をしたギャラリーである。

中は埃をかぶった古書が壁一面を埋めていて、時間を超えた空間が演出されている。オーナーの石川氏によれば「ギャラリーというよりも私設の古書閲覧室を目指している」のだそうである。

そのなかで幻坊さんの作品はくつろいだ表情でボクらを迎えてくれた。すっかりいきものになっていて、ボクらにしゃべりかけてくるのである。

シンクロの仲間たちもさっそく持ってきた自分たちの作品を幻坊さんや石川氏に披露して、シンクロ風の出会いが幕を開ける。

口下手で寡黙な彼らが積極的にくちを動かしている。

これも作品の力なのだ。

まるで、パペット人形のように作品が不器用な作家たちを操っている。

幻坊さんのモノクロの奇妙な作品も口から手足を吐き出しながら、その会話に加わろうとしている。

こういう異空間が町の片隅にはまだまだ存在しているのだろう。

ボクももう少しマメに街に繰り出さなくちゃいけないなあと思いながら、棚にあった深沢七郎の本を引き出すと、不意に曳舟といえば深沢七郎の今川焼き屋「夢屋」があったことを思い出した。

そのことを石川氏に問うと、よくぞ聞いてくれたという風に嬉しそうに「実はここがその場所なのです」とのたもうた。

ああ、これもシンクロニシティなのであろうか?

2017/09/29

Vol.416「からだの音が聞こえる」

久しぶりに、イタール成城で「ころころアート」をやった。

3m近くの箱を作り、底に紙を敷く。

そこにみんなで絵の具をつけたビー玉を投げ入れていく。

できるだけたくさん。

箱の中をビー玉が転がる。

ぶつかり合う。

その軌跡が紙に残されていく。

線はしだいに複雑な模様になっていく。

まるで、ビー玉を追うボクらの視線のように絡みあっていく。

ビー玉が静止すると、みんなで箱を持ち上げる。

呼吸を合わせながら箱を傾け、ゆっくり、ゆっくり斜面を作る。

その微かな動きに気付いた最初のビー玉が転がりだす。

たくさんのビー玉があわててそれを追うように転がり始める。

ごろごろ、ごろごろ

地鳴りのような音が生まれる。

やがて、ビー玉はなだれを打つような濁流に変わっていく。

ボクらは神輿を担ぐように声を合わせて、箱を動かす。

えっさ、えっさ

しだいにビー玉の動きにリズムが生まれる。

Za、Za、Zaan、Du、Du、Du、duuduu・・・

ビー玉が歌い始める。

それに合わせ、箱を上下する。

ビー玉はホッピングを始める。

スコールのようなビートする響きがボクらを包んでいく。

ボクらもビー玉も熱くなる。

身体の動きが圧倒的な線群に変わっていく。

頃合いを見て、スパッと動きを止める。

みんなで箱の底をのぞき込む。

そこには、身体と大地を共鳴させる力強い五線譜が広がっている。